Il

mondo offeso di Francesco Lanza

di

Antonio Di Grado

TOTEM

E TABÙ DI SICILIA

(Campagna valguarnerese, foto

di Melo Minnella)

Un

isolano vagabondo, «persuaso (...) della vanità della vita e della stoltezza

degli uomini», si imbatté una volta in una macroscopica e inquietante figura

femminile. Leggiamo il testo, il resoconto di quel singolare incontro:

Ma fattosi più da

vicino, trovò che era una forma smisurata di donna seduta in terra, col busto

ritto, appoggiato il dosso e il gomito a una montagna; e non finta ma viva; di

volto mezzo tra bello e terribile, di occhi e di capelli nerissimi; la quale guardavalo fissamente...

Diciamolo

subito: il testo in questione non è un «mimo» di Francesco Lanza, né

quell'isolano è uno dei siciliani inquieti ma stolidi che febbrilmente animano

le pagine dello scrittore di Valguarnera con le loro

strampalate intraprese, e nemmeno quella donna è una delle pigre e scaltre

virago incise a colpi di bulino nei Mimi siciliani del 1928.

Quell'inquieto viaggiatore è,

invece, un Islandese, e quella smisurata epifania è, nientemeno, la Natura. E

il testo - è appena il caso di dirlo - è un’operetta morale di Leopardi: il

Leopardi della “Ronda”, e cioè il prosatore delle Operette, prosciugate dei

loro veleni intellettuali e distillate dai rondisti come preziose e asettiche

vene di bella scrittura, di raffinatissima prosa, insomma di “stile”. E quanto

ridimensionato, anzi devitalizzato, e dunque frainteso, fosse il rivalutato

Leopardi della “Ronda”, Francesco Lanza lo intese immediatamente: proprio lui

che tanto a lungo è stato appiattito dalla critica nell’onesto decoro e nella

disimpegnata produzione di quella pletora di rondisti, “capitolisti”

e compilatori di rassettate paginette che negli anni Venti affollavano e aduggiavano

le patrie lettere.

E

infatti, già nel '21, così scriveva all'amico Navarria:

Leggo di questi

giorni il testamento letterario di Leopardi, edito dalla Ronda. Ove ci sono (in

costoro della Ronda) buone intenzioni, ma disgraziatamente completa

incapacità di attuazione. È strano che degli esseri superficiali e frammentari

si siano con tanta passione riaccostati al grande costruttore moderno. (...) Ma

sono sicuro che non costruiranno mai niente; cattivi discepoli di cotanto

maestro.

E con

lungimirante condiscendenza aggiungeva: «In ogni modo bisogna restar loro

grati - ché sono buoni disseccatori di cellule».

Tutto qua

il rondismo di Lanza: una lezione di affilata notomizzazione

del reale, ma non per disinfettarlo e sublimarlo in rarefatte movenze dello

stile, bensì per esibire impietosamente le cruente ulcerazioni e le

proliferanti metastasi di quelle «cellule» smembrate.

Ma

torniamo, per ora, a Leopardi. Alla sua Natura sorda e sinistra, a quell’Islandese

che tanto s'è agitato per fuggirla da finirle stoltamente tra le fauci. Come

gli altri isolani, i piccoli siciliani, di Francesco Lanza: il quale sa bene,

come il Leopardi di quell'operetta, che «la vita di quest'universo è un

perpetuo circuito di produzione e distruzione», insomma (in termini più

moderni) un cosmo ferocemente darwiniano governato da una fatale entropia; ma

non lo sanno i contadini dei suoi Mimi siciliani, che come l'Islandese si ostinano

a chiedere «a chi giova» codesta ciclica «dissoluzione» e come lui finiscono

con l'esserne ingloriosamente divorati.

Leopardismo, darwinismo. Potremmo aggiungere: espressionismo.

E avremmo elencato, allora, non solo tre aspre matrici dell'universo contadino

anti-bucolico, anzi in via di avanzata decomposizione, di Francesco Lanza, ma

pure tre storiche insegne della grande tradizione letteraria siciliana da Verga

e De Roberto a oggi. E in quella tradizione di astratti furori e di

progressiva liquidazione dell'idillio Lanza troverebbe, almeno per quanto

riguarda i Mimi, una collocazione più esatta, e del resto più ovvia, di

quanto non risultino le ammucchiate antologiche alla Enrico Falqui, che nel

'38 stipava nei suoi Capitoli, insieme con Lanza, vociani e rondisti, solariani ed

espressionisti, insomma leggeva sub specie capituli la letteratura italiana da D'Annunzio a Gadda.

L'Islandese aveva

ingenuamente osato chiedere «a chi piace o a chi giova cotesta

vita infelicissima dell'universo, conservata con

danno e con morte di tutte le cose che lo compongono»; non diversamente, il

contadino siciliano di Lanza impronta il suo rapporto con la natura a un

altrettanto ingenuo, e stoltamente strumentale, cui prodest.

Della latitanza, o se

vogliamo della scarna e umbratile presenza, della natura o meglio del paesaggio

nei Mimi

ha già scritto, nella prefazione del 1971, Italo Calvino. Alle sue annotazioni

converrebbe aggiungere solo che quelle rare epifanie vegetali o animali che

attraversano come per caso e di sbieco i Mimi, insomma quell'evocazione volutamente

castigata e come per sineddoche della natura, e cioè affidata ad avari ed

enigmatici frammenti, impongono il riferimento non solo, com'è evidente, alla

natura analogamente degradata, irreversibilmente alienata, del Verga delle Rusticane

o di De Roberto e Pirandello, ma anche e soprattutto alla prepotente

suggestione esercitata da un libro come Bestie di Federigo Tozzi: e cioè alla

tecnica decisamente affine, sperimentata in quelle prose con esiti di furente

espressionismo che anticipano e legittimano i Mimi di Lanza, della materializzazione

apparentemente casuale, e invero accesamente simbolica, di quelle «bestie», in

filigrana e più sovente in coda a ciascuno di quei memorabili esercizi di

purezza e di ferocia dello scrittore senese.

Ma non basta. Guardiamola un

po' più da vicino, la “natura” dei Mimi. La luna, per esempio: la «graziosa

luna» del Leopardi, la luna «vergine» e indifferente del pastore. Qui è la luna

«valorosa» del barrafranchese, «che luceva come giorno chiaro, e si specchiava

tutta in fondo all'acqua, che pareva un timballo d'argento». Già il ricorso a

metafore alimentari dovrebbe metterci sull'avviso, introducendoci alla

cosmologia degradata e commestibile di codesti contadini: e infatti il

barrafranchese, picchiando l'asino che nel pozzo ha bevuto con l'acqua la

luna, seriamente gl'ingiunge: «Vomita la luna che mi bisogna, o t'ammazzo». E

l'ammazza davvero, con una sorda ferocia ch'è peculiarmente contadina ma anche

riconducibile allo sconvolto bestiario di Tozzi (e si vedano le tante

efferatezze e le gratuite violenze reiterate nei Mimi, oppure le cruente

cicatrici che sinistramente illuminano certi apologhi come L'augello crudo). Ma,

quel che più conta, all'origine di questa sorda ferocia, all'origine di questo

rapporto con la natura degradato e vorace, gastronomico o meglio cannibalesco,

c'è il cui

prodest dell'Islandese («Vomita la luna che mi

bisogna»), c'è l'approccio

strumentale, brutalmente rapace, sordidamente possessivo che barrafranchesi o mazzarinesi o raddusani o piazzesi,

o quant'altri da tali intercambiabili toponimi siano marchiati, instaurano con

un universo sconsacrato e reificato.

Ma questa strumentalità è come impazzita, dissociata, perfino

semanticamente distorta: e così può accadere non solo che i singoli frammenti

di questo cosmo-oggetto possano scambiarsi il nome e «una pernice» possa essere

«anche un'upupa», ma che addirittura si scambino il nome i vivi e i morti come

in quello splendido apologo, I ferri ai piedi, che è un trionfo della tautologia e dell'assurdo

(e che ricorda la vertiginosa invenzione che negli stessi anni Savarese consegnava alla sua novelletta L'allarme

dei vivi):

Due caropipani,

di professione ladri, pensarono di morire; e buttatisi sul letto non davan più segno di vita. Gettaron

loro le strida, li vestirono, li misero nel cataletto e li portarono per morti

in chiesa. Ma la notte, quelli buttarono all'aria i coperchi, e più vivi di

prima si diedero a saccheggiare ogni cosa; e rotte le sbarre scapparono via per

le lunette. La mattina, aperta la chiesa, non si trovarono più i morti né le

cose di prezzo, e lo scandalo fu grande.

- Qua bisogna

provvedere - gridarono i gabbati - ché i morti non son morti e fan cose da

vivi; - e radunato in fretta il consiglio, dopo molto sputare fu finalmente

gettato a suon di tamburi e di trombe questo bando:

- Caropipani,

da oggi in poi, chi vuol morire ha da pensarci due volte; e chi non è sicuro

d'esser morto non muoia, ché quelli che son tali verran

ferrati ai piedi come muli!

E d'allora in poi, così fecero; e di caropipani non morì più alcuno che non fosse veramente

morto.

Oppure può accadere che i lercaresi si scambino perfino le gambe in un'ammucchiata

orgiastica e bruegeliana, ma anche che il licodiano rubi a se stesso in un mimo che è l’assolutizzazione

metafisica d'una rapacità fine a sè, affrancata

dalle misure e dagli obiettivi contingenti, o ancora che il mazzarinese metta «in serbo il fiato», accumuli in atri

termini non solo un bene tutt'altro che tangibile, ma addirittura il vuoto,

il nulla.

Ecco: questi eredi di don

Gesualdo Motta e della verghiana religio della

roba sono in realtà dei Robinson impazziti, dei capitalisti del nulla, e nei

loro gesti compunti mimano stolidamente l'accumulazione originaria: e così può

capitare che tre Malavoglia degradati si buttino successivamente in mare,

perdendo il prezioso carico del loro piccolo commercio marittimo, ma anche la

vita, per recuperare una sola cipolla; oppure che la prizzitana

usi il grembiule nuovo per ricavarne sgargianti toppe per quello vecchio e sdrucito.

È sempre un rapporto semanticamente distorto,

non “naturale” ma simbolico, astratto, con le cose: è sempre come se costoro

scimmiottassero la “civiltà”, come se con le loro bestiali e gratuite oltranze,

consumate in un'aura di stuporosa ebetudine,

ripetessero, demotivandoli e desemantizzandoli, riducendoli

a gags esilaranti, i gesti assorti e accorti e i

segni imperiosi del dominio capitalistico e della razionalizzazione

tecnologica della natura.

Mentre

l'esito di quella razionalizzazione era, com'è largamente noto dopo Max Weber,

il moderno «disincantamento del mondo», il risultato

dell'irrazionale - ma comicamente speculare - aggressione contadina della

natura è un'analoga sconsacrazione, ma come a ritroso, che non genera cioè l'universo

post-cristiano, secolarizzato e agnostico della “modernità” neo-capitalistica

ma al contrario regredisce verso remoti archetipi precristiani, pagani o

addirittura animistici.

Ad animare la vistosa

componente ferocemente blasfema che serpeggia nei Mimi non è, dunque, la “carnevalizzazione” del Sacro descritta da Bachtin, la quale presupporrebbe un preciso e strutturato

universo cristiano cui contrapporsi: i contadini di Lanza, invece, maneggiano

crocifissi, o addirittura li incarnano nelle ricorrenze liturgiche, e comunque

si rapportano coi rituali e le gerarchie della formalizzazione cattolica del

Sacro, come se ne ignorassero del tutto il senso e lo scopo, insomma con lo

stupore o la diffidenza o l'indifferenza con cui i cosiddetti selvaggi

potevano accogliere le bizzarre insegne religiose dei conquistatori. Di più,

di tali insegne essi fanno un uso ancora una volta distorto, dissociato, ancora

una volta ricondotto alla totalizzante matrice fisiologica del loro universo.

A far le

spese di questa desemantizzazione e risemantizzazione del Sacro sono, per esempio, il Cristo

del castrjannese e lo stesso mistero dell'Eucarestia, giacché a quel poveraccio, cui era

stato detto: «Andate in chiesa a inghiottirvi il Cristo», non par vero di

dovere «ingollare» per intero quel «Cristo risorto, alto come un saracino», e

per giunta con tutta la bandiera; oppure il «diocotto»

del mimo successivo, quel «crocifisso tutto affumicato e scacato

dalle mosche», anch'esso da ingoiare traumaticamente («Non lo sapete che Cristo

ha la testa dura?»), a causa della distorta ricezione d'una prescrizione

sanitaria. All'origine di questa Babele contadina che confonde i linguaggi e

«rinomina le cose» è una distorsione analoga, e analogamente demistificatrice,

a quella su cui è modellato il «linguaggio di Giufà»

(nei termini in cui ne ha scritto, anche recentemente, Natale Tedesco): e Giufà fa capolino, del resto, nei Mimi siciliani, per non

dire poi dei Mimi arabi dello stesso Lanza i quali, facendo da ponte tra le

due culture, restituiscono a quel modello siculo-arabo

un convincente spessore di comuni radici antropologiche.

Ma c'è di più: nelle

invenzioni terribilmente blasfeme di cui s'è detto, e mediante quel processo a

ritroso di scristianizzazione di cui pure si è trattato, il pasto mistico della

liturgia cattolica è ricondotto alle sue crude origini cannibaliche,

al pasto totemico e, dunque, alla rievocazione rituale dell'origine criminosa,

antropofagica, parricida della civiltà e delle sue

istituzioni: il castrjannese e il piazzese che

pretendono d'ingoiare il crocifisso ne sono gl'inconsapevoli e grossolani

tramiti. Ma nient'altro che un totem è, del resto, il Cristo del nicosiano,

quel feticcio ligneo già ricavato da un pero e tuttora, a detta del suo rozzo

artefice, segnato dalla sterilità di quell'arbusto avaro; e un totem

dichiaratamente fallico è il singolare ex-voto argenteo dell'assarese, oscenamente allusivo a culti altrettanto remoti;

per non dire delle sconce erezioni dei poveri Cristi da via crucis strapaesana di

Santa Caterina e di Mezzoiuso, o degl'incidenti

fisiologici occorsi ai loro colleghi di Mineo e di Petralia, che fanno pensare alla trascrizione ben

altrimenti drammatica che di questa blasfema aneddotica plebea Pier Paolo

Pasolini avrebbe proposto nella splendida Passione laica del cortometraggio La ricotta.

Animismo e totemismo,

distorsione semantica e riformulazione delle “parentele” fra le cose, tabù e

licenze, pasti tribali e perfino quello scambio simbolico delle donne frequente

fra i contadini dei Mimi, riconducono

al coerente immaginario e ai sistemi di classificazione del “pensiero selvaggio”,

insomma di quei “popoli senza storia”, di quelle società “fredde” di cui ha

trattato Lévi-Strauss. Estremo esorcismo della

Sicilia verghiana e derobertiana

contro le insidie della storia? Regressione abissale, irreversibile nel

protettivo guscio d'ostrica di categorie mentali addirittura “selvagge”,

preistoriche e perciò più che mai antistoriche? È forse eccessivo il carico

che per tal via s'imporrebbe alle fragili spalle di codesti lillipuziani di

Sicilia; e tuttavia è quasi superfluo ricordare che la via maestra del

primitivismo, del recupero di codici ancestrali o “selvaggi” in funzione della

risemantizzazione del reale, è quella trionfalmente

battuta in quello scorcio di secolo, tra fauves e

dada, tra

espressionismo e cubismo, dalle grandi avanguardie artistiche. E che nella

letteratura italiana di quegli anni era stato ancora una volta Tozzi a

introdurre siffatte vertigini, a proporre con programmatica inattualità

regressioni altrettanto spaesanti.

Quegli animali ferocemente

ammazzati, o ciecamente inseguiti fino alla morte dello sprovveduto

cacciatore, e che si scambiano il nome e gli attributi perché proprio sul nome

più che sulla sostanza, e sulle attribuzioni simboliche ad esso connesse, si

esercita quella caparbia volontà d'appropriazione e d'assimilazione, sono del

resto animali-totem, oggetto di sì sproporzionati investimenti proprio per la

loro ambivalente natura di tabù e di pasto rituale, ma soprattutto per associarne

la specie a questo o quel clan e dunque per introdurre un ordine nel

perturbante caos avvertito da codesti primitivi.

E non sarà un caso, allora,

che i personaggi di Lanza rechino denominazioni solo etniche e appunto di clan

(il piazzese, il licatese, il barrafranchese, il troinese,

il caropipano e via catalogando), come per definirli

in base al loro approccio tribale alla realtà e alla natura; o che i loro

comportamenti automatici, meccanicamente reiterati, vengano di volta in volta

motivati solo dal ricorrente intercalare «da quel piazzese che era» (o altro toponimo,

ovviamente). E del resto proprio il piazzese, a chi l'interroga sulla sua

identità tentando di riferirla a categorie un tantino più complesse («O voi -

gli fece - siete cristiano?»), risponde con scoperta ma assai significativa

ingenuità: «Gnornò: piazzese».

Ma la presenza animale,

scompostamente insidiata da uomini che ne riproducono mimeticamente la

“naturale” brutalità e comunque tendono ad assimilarla e assimilarvisi,

è nei Mimi pure il veicolo d'un

processo di «animalizzazione» del mondo umano affine

a quello descritto da Debenedetti proprio a proposito di Bestie: che è poi, a

tutt'oggi, la più chiara formulazione, non a caso suffragata dal ricorso alle

idee compositive e alle tecniche pittoriche di Franz Marc, dell'espressionismo

di Tozzi. E quella felice definizione d'un côté di scelte espressive e di moventi

esistenziali è utilmente dilatabile al mondo e alle oltranze dei Mimi siciliani, al caustico impasto di

coltissima prosa d'arte e di brusche impennate d'oscena ferocia che accende queste

acqueforti siciliane, allo scarto e alla lacerazione ottenuti da Lanza mediante

l'intrusione del comportamento bestiale o dell'inflessione dialettale, della

deformità o della turpitudine, del “motto di spirito” grevemente pornografico

o della bestemmia iperbolica dentro le maglie serrate e il giro avvolgente,

squisitamente letterario del periodare rondesco.

È lo stesso furore

espressionistico - nei Mimi addirittura più rabbioso, impudente, impartecipe - con cui Tozzi aveva violentato la compatta

superficie della realtà esterna e della prosa tradizionale per liberarne mute

epifanie e mostri enigmatici. E basterebbe istituire una parentela siffatta per

liberare definitivamente Lanza dalla ipoteca rondista e per affiliarlo a

un'area molto più mossa e variegata, soprattutto più “aperta”, che dal

frammento vociano sconfina nell'estremismo strapaesano e nel realismo

espressionistico degli anni '20 e '30: insomma, per affratellarlo a tanti di

quei nomi che Falqui forzatamente assoldava

nell'improbabile armata dei “capitolisti”.

E

proprio a Falqui, polemizzando con quell'accomodante

florilegio, Eurialo De Michelis aveva correttamente

opposto la netta distinzione fra le due poetiche, quella innovativa e polemica

del frammento e quella restauratrice e ritotalizzante

del capitolo, individuando nella prima la rottura della forma chiusa e nella

seconda la sua ricomposizione «come nuova forma compiuta e perfetta in sé».

Lanza, è appena il caso di dirlo, milita nella prima delle due opposte trincee,

la più disertata e polverosa, rigurgitante di crudezze strapaesane e deflagrante

di schegge espressionistiche. Ma dicevamo della «animalizzazione»:

torniamo allora, prima di congedarci dal bestiario dei Mimi, a quella chiave

di lettura, suggerita dallo stesso autore e anzi impressa alle sue creature

come un marchio impietoso.

A recarne il segno sono in primo luogo la designazione

e la demarcazione dei sessi, affidate a caratterizzazioni zoomorfe come quel

«petto di faraona» (o di colomba) proteso dalle donne, o come

quell'ambivalente e alterna qualifica di «toro» o di «becco» appioppata a

un'infoiata o ignava fenomenologia della virilità.

O come il sesso-«riccio» irto d'aculei della «siciliana»: e un toponimo così

insolitamente generico come quest'ultimo potrebbe pure insospettire sulla

portata di certi atavici terrori maschili (e del casto Lanza in primo luogo,

che non a caso titolava un suo testo teatrale Cosa darei per sapere com’è fatta una donna), ribaditi dalla sgomenta

definizione di «malpasso» che l’aidonese

tributa al sesso della vicina; per non dire, tornando al regno animale, di

quegli occhi della villarosana che s'incollavano

«addosso agli uomini (...) come una nassa di pesci».

Ma anche il sesso maschile è animalizzato,

sotto specie di «cucca», o vegetalizzato, come nel divulgatissimo apologo su san Pietro e il piazzese:

Un giorno

trovandosi san Pietro a passare di qua, vide il piazzese che arato il suo campo

lo andava seminando:

- O che semini? -

gli domandò.

E quello:

- Minchie, per chi

non ne ha.

- E minchie sieno - disse san Pietro, facendoci sopra la benedizione.

E alla stagione

infatti il campo produsse in abbondanza grandi minchie e rigogliose; e fu lo

spasso delle vedove, delle vergini e delle maritate, cui una sola non bastava

più.

E addirittura quel sesso può apparire volatilizzato,

come nel caso dell'impertinente e corposo «frescolino» che insidia la mistrettese. Ma è pur sempre la donna il soggetto attivo e

l'accorta regista di quest'incessante e abbrutito circuito erotico. Che tale

riconoscimento sia il frutto d'una intelligenza aperta e prefigurante o viceversa d'una paura cupamente ancestrale, non è questione che possa dirimersi

con tagli netti: anzi, tale dubbio è destinato probabilmente a cumularsi alle

numerose perplessità suscitate nel lettore e nel critico dalle altrettante

contraddizioni di Francesco Lanza.

Contraddizioni al limite della schizofrenia, e valga

una per tutte: che il feroce universo contadino dei Mimi sia inciso dalla stessa penna donde provengono i bozzetti

pedagogici dell’Almanacco per il popolo

siciliano, e cioè quella produzione idillica, ottimistica, ottocentescamente paternalistica, mediante la quale quel

mite e verecondo compilatore d'innocui lunari impercettibilmente virava dal socialismo

populistico al ruralismo fascista.

E certamente Soffici, tenendo a battesimo i Mimi siciliani mediante l'imposizione

di quel nome sottratto alla tradizione (quella inaugurata dal greco Eronda, resa sì autorevole dal tempo, ma ricca d'intatte

potenzialità trasgressive), non seppe rendersi conto della loro irrimediabile

e insolente alterità, né delle oltranze e delle infrazioni che gli scarni

apologhi di Lanza apertamente squadernavano, né della clamorosa e irridente

smentita che ne derivava alla stucchevole genìa degl'incontaminati giustizieri

villerecci alla Lemmonio Boreo

o (perché no?) all'untuoso perbenismo di vecchi e nuovi lunari.

Non è che mancassero esempi coevi, né successive

repliche, di quella contraddizione: basti per tutti il «caso» Alvaro, divaricato

fra le antitetiche frequentazioni dell'espressionistica Alexanderplatz e del

mussoliniano Agro pontino. E per di più, di tale duplicità di scelte culturali

e ideologiche e di registri espressivi, Lanza poteva rinvenire un autorevole esempio,

anzi il più autorevole e legittimante, nel Verga che dalla «fantasticheria» mondano-rurale imprevedibilmente e traumaticamente approda

al disincantato e tragicamente omologato «universo orrendo» rusticano.

E dunque l'inquietante

schizofrenia di Lanza si può anche intendere e ricomporre come la messa in

opera di tattiche differenziate al servizio d'una medesima strategia: giacché

si può combattere la storia e pretendere d'azzerarla anche battendo le vie

decisamente divergenti, ma altrettanto funzionali allo scopo, dell'idillio e

dell'anti-idillio, dell'edificazione e della polemica, dell'impressionismo

morbidamente evocativo e dell'espressionismo rigorosamente analitico.

Non

solo: altre giustificazioni potremmo

attingere pure in quelle Operette

morali dond'eravamo

partiti. E allora, all'onesto «venditore d'almanacchi» Francesco

Lanza, il «passeggere» potrebbe ancora una volta ironicamente motivare il contraddittorio

e mendace ottimismo di quella produzione ad uso del popolo con le parole della

notissima operetta leopardiana: «Quella vita ch'è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che

non si conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll'anno nuovo, il caso incomincerà

a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita felice.

Non è vero?».

Confortato

da questa strizzata d'occhio, che gli certifica l'immediata intelligenza del

suo duplice registro di smagato notomizzatore e di

svagato imbonitore, o almeno gli fornisce un alibi da stendere pudicamente su

più segrete e sofferte contraddizioni, il «venditore d'almanacchi» di Valguarnera potrà riprendere il suo richiamo sommesso e

sornione: «Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. Bisognano, signore,

almanacchi?».

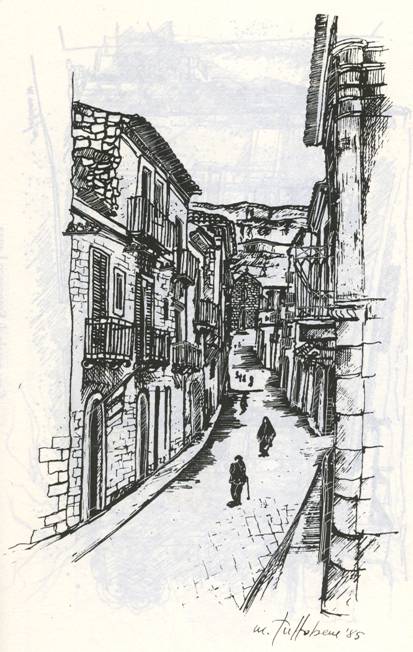

CONFESSIONI

D’UN VENDITORE D’ALMANACCHI

(Paese, disegno di M. Tuttobene)

Un Dialogo per il nuovo anno, fra un «venditore» e un «passante»,

Francesco Lanza l'aveva scritto, del resto: nel 1930, facendo il verso

all'amato Leopardi e fingendo di correggerne le tesi, di stemperarle in un

ottimismo d'annata. Ed è uno scritto prezioso, il suo, pur nell'apparente

mimetismo da esercitazione à la manière o

da divertita palinodia, per intendere l'inflessione sommessamente, dissimulatamente autocritica che vena la prosa del pedagogo

dell'Almanacco, e il radicale

fatalismo che la lega ai Mimi. Il

passante, infatti, vi parla il linguaggio parenetico e rassicurante del Lanza

autore di lunari per l'edificazione del popolo contadino, e parrebbe perfino

che il dialoghetto converga con gli esiti ideologici di siffatta produzione,

almeno finché il personaggio in questione non dichiara con altrettanto

imperturbabile serenità che il fine delle magnifiche sorti e progressive è «il

supremo stato di felicità nella morte».

Lo stesso

Almanacco per il popolo siciliano,

commissionato nel 1922 a Lanza da Giuseppe Lombardo Radice nell'ambito d'un

disegno d'alfabetizzazione delle masse rurali d'impronta decisamente tradizionale

e di spirito gentiliano, apriva la sua prosa nuda e

rassegnata con accenti di solidale e sofferto fatalismo:

Non t'aspettare

dal nuovo anno grandi cose. Sarà del tutto eguale agli altri anni passati: tu

bagnerai del tuo sudore la terra e ne avrai pane. Le stelle e i pianeti seguono

nel cielo sempre la medesima via. Non bisogna chiedere all'avvenire grazie

impossibili.

Dove non

è malafede da rentier, né

solo immobilistica oleografia nella plurisecolare tradizione dei “lunari”

(quella, appunto, irrisa dal Leopardi nei suoi fondamenti progressivi), ma

piuttosto è dolente sintonia verghiana con un'idea di

popolo-«ostrica» da salvare dalla bufera modernizzante che lo sradica dallo

scoglio della tradizione; piuttosto è tardiva e paradossale riappropriazione

della “protesta di Leopardi” ad opera di quella pur così diversa e acquietata

tradizione.

Leopardismo moderato, “di destra”? Potrebbe anche essere una

persuasiva definizione, a costo d'infarcirla di contenuti eterogenei quali un

certo populismo irenico da socialismo pascoliano oppure

un certo ruralismo anticapitalistico di prossima

declinazione fascista, per non dire del campionario di scettiche «parità» che

Lanza ereditava per linea diretta dalla tradizione demologica isolana. Se si

poteva far convivere, addirittura, populismo e leopardismo,

questa ed altre commistioni maturavano insomma all'insegna d'un riuso della

“funzione-Leopardi” di segno per l'appunto moderato (e tuttavia ancora “altro”

dall'esangue feticcio rondesco), fatalistico, o per

meglio dire a tal punto disperante da bruciare l'acceso nichilismo del

recanatese in un'ottenebrante e nirvanica contemplatio mortis. Che è - si dirà con

ragione - peculiarmente isolana: ma che più e prima che da moventi culturali e

gravose tradizioni di scrittura e di pensiero si genera e si brucia, nel caso

di Lanza, sul terreno extraletterario e nelle irripetibili ragioni d'una

traumatica biografia.

Una

biografia, quella di Francesco Lanza, che andrebbe riletta alla luce di remoti

archetipi: e in primo luogo, complice la morte immatura, sotto il segno di

larvale irrequietezza del puer aeternus, del “fanciullo divino”

del mito: candido e feroce, innamorato e risentito, incontaminato eppure rabbiosamente

voglioso di sporcarsi le mani con la vita. Come gli adolescenti di Tozzi (Con gli occhi chiusi) e di Vittorini (Il garofano

rosso), altrettanto inevitabilmente

irrisolti e votati ad azzeranti vertigini; come gli adolescenti i cui spiriti romanticamente

eversivi saranno da lì a poco convogliati nella scommessa caparbiamente

perdente del “fascismo di sinistra” e della partecipazione trasognata, autodistruttiva

alle guerre di regime.

Una biografia, comunque, ancora da ricostruire in

gran parte, nonostante il recente fiorire di repêchages e postumi florilegi e talora addirittura a causa

della loro incontrollata e farraginosa generosità. E tuttavia un'avara ma

icastica autobiografia è ricomposta dai carteggi: quello citato con Aurelio Navarria, l'altro con l'altro amico Corrado Sofia.

Amicizie febbrili, totalizzanti, scontrosamente possessive, in un'atmosfera da

Grand Meaulnes,

alla Alain-Fournier:

com'erano quelle, del resto, che matureranno all'ombra dell'inquietudine

intellettuale di tante riviste «giovanili» già a partire dal primo scorcio

degli anni Trenta.

Tale fervore, cullato da sogni d'ingenua palingenesi

letteraria e/o civile, doveva respirarsi tra gli artigianali artefici del periodico

“Lunario siciliano”, un foglio amabilmente rétro che pare concepito per le popolazioni isolane

dei tempi di Verga e di Pitré e tuttavia, nell'equilibristica tensione fra i divaricatissimi

modelli della “Ronda” e del “Selvaggio”, di quando in quando modula sinceri accenti

di quella moralità provinciale ch'era stata (si pensi del resto a Jahier e al suo “Il nuovo contadino”) un esito fra i più

notevoli della cultura vociana. Dal biennio ennese

(1927-'28) al riparo romano all'ombra della fascistissima

ipoteca della direzione Interlandi (aprile-novembre

'29) e all'esigua e posticcia appendice messinese del '31, la rivista di Lanza

si avvale di redattori e di assidui collaboratori quali Savarese,

Navarria, Blandini, Interlandi, De Mattei, Biondolillo,

Mezio, Bartolini, nonché delle saltuarie firme di

Cecchi e Soffici, Ungaretti e Bacchelli, Falqui e D'Amico,

Vittorini e Brancati, Cocchiara

e Bottari, Di Giovanni e Vann'Antò, e di altri protagonisti e comprimari della scena

letteraria insulare e continentale.

Un fervore, quello, che non

solo poteva esprimersi fin nel forzato esilio romano, ma pure nella

collaborazione degli stessi giovani intellettuali isolani (e oltre che a

Lanza, si pensi a Brancati) alla stampa

dell'integralismo fascista (“Tevere”, “Quadrivio”), diretta dall'ambiguo e pur

a suo modo generoso corregionale Telesio Interlandi. Ma a fronte di tali compromissioni, valgono le

definizioni che Lanza stesso ci offre di sé nei carteggi citati. E infatti si

dice «selvatico», alla Malaparte e alla Maccari, scrivendo a Sofia, mentre in

modo più pregnante si definisce «anarchico» in una lettera a Navarria: parla anzi d'un «anarchismo accontentato e

scontento» ch'è l'epitaffio più idoneo a suggellare la sua breve e scomposta

parabola, e tale da integrarsi persuasivamente con quello, qui proposto, di leopardismo moderato, populisticamente orientato a

un'estroversa esplorazione del mondo limitrofo e tuttavia esistenzialmente

radicato in un'inversa e ottenebrante regressione a più fonde pene e radici.

Di queste ulteriori

contraddizioni fanno fede le lettere all'amico (e come Navarria,

compagno d'avventure letterarie e giornalistiche) Corrado Sofia; e più atrocemente l'ultima, vergata la notte

dell'ultimo dell'anno 1932 nell'albergo

Sangiorgi di Catania, tra gli spasmi d'una febbre che

da lì a pochi giorni l'avrebbe fatto morire nella natia Valguarnera:

In questo albergo da cocottes stanno preparando le imbandigioni per il classico

cenone: per fortuna la febbre mi fa sentire tutto il disgusto di questi odori a

base di supplì. Scrivimi a Valguarnera - e speriamo

che anche questa passi.

Non passerà, appunto; e Lanza lo avvertiva

oscuramente: «ricado nella trappola, è proprio il mio destino». Era a Catania

di passaggio, giusto per spiccare il volo - e per sempre - dal «maledetto

paese» che lo «strangola lentamente», dalla «gabbia infernale» della provincia

emarginata («sequestrata», avrebbe detto Gentile).

Con Sofia, Lanza aveva da poco viaggiato nella

Russia bolscevica: fonte, quel retour

de l'URSS, di gidiane

delusioni; e che un socialista umanitario arruolato nel ruralismo

fascista potesse covare per sovrammercato anche

illusioni sovietizzanti, è cosa che non sorprende più di tanto, a riflettere

sulle incrociate e contraddittorie tensioni ideali della tormentatissima

gioventù degli anni '20-'30.

Fonte, quel viaggio, anche di aneddoti bizzarri (un

pranzo al Cremlino con lo sconosciuto Togliatti!) e di incidenze esistenziali

sulle quali converrà ulteriormente indagare: progetti di Lanza, per esempio,

quali novelle e perfino film d'ambientazione sovietica (e d'intonazione

satirica: un progetto-Ninotchka

nel cuore dell'isola e del gran carnevale dei Mimi?). Quanto alle novelle-reportages, le abbiamo scovate

sulla «Gazzetta del popolo» del '31, fresche d'un

sapore d'inedito per via d’uno pseudonimo (F. A. Bunjac)

che a tutt'oggi le occultava (e che pare registrasse la collaborazione con

Lanza dello stesso Sofia e della giovane e sfortunata dissidente russa Annie Pohl: ma quanto felicemente lanziane,

quelle pagine, e per esempio una tranche sottilmente straniante sui cani moscoviti!). E quanto alle sceneggiature,

lo scrittore accenna ad una, finita ed accantonata, d'ambiente coloniale: della

quale, come di quella “bolscevica”, non è dato sapere o immaginare alcunché,

tranne il suo significativo anticipo sui più noti modelli di quel filone,

filmati assai più in là da Alessandrini e da Genina.

Sui progetti cinematografici del privilegiato sodale

Nino Savarese ha indagato Liborio Termine; e

certamente nuovi sondaggi di tal genere su Lanza potrebbero alfine ridurre la

forbice critica che s'apre tra l'esaltazione di campanile del populistico compilatore

di lunari e la più accorta rivisitazione dell'impervio espressionismo dei Mimi.

S'è detto

a sufficienza, d'altronde, in queste pagine, di quella contraddizione che

attraversa l'opera di Lanza come una ferita; ma conviene aggiungere che la

stessa ferita apertamente sanguina, denunciando una genesi per l'appunto

biografica, in queste lettere: laddove lo scrittore scaglia cruente invettive

su quel suo «maledetto paese, dove non si parla che di debiti, di scadenze, di

miseria», eppure può scrivere: «Mai come ora io mi sono sentito attaccato a

questo paese in un modo così profondo e doloroso».

La chiave

è forse in una lettera dell'agosto '32:

Non ti lasciare

sedurre dalla campagna, uomo moderno! È come il prossimo, bisogna amarla da

lontano. La canteremo sulle bianche carte, nei libri e nei film, ma, vicina,

essa mi chiude la bocca e il cuore.

Grembo

ospitale e «trappola» mortale, dolente grumo (come non pensare a Brancati?) di comatose inerzie e d'illuminazioni brucianti

della mente e del cuore, quella provincia metafisica può essere cantata dal

«selvatico» Lanza ora mediante l'ingenua pedagogia georgica dell'Almanacco

ora

tramite il letterario e rarefatto vagheggiamento impressionistico di certe

splendide novelle (Paese al sole, L'ora del circolo) ora,

infine, come espressionistico groviglio di ottusità e ferocia, come sconvolto

bestiario strapaesano, come delirante campionario di totem e tabù di Sicilia:

come nella novella Re Porco, come nei Mimi

siciliani.

Come

potrebbe essere e com'è: queste, le isole dell'isolano e isolato Lanza. Ma la

sua Sicilia, fra le tante coniate nell'arroventata fucina della letteratura

isolana, ha un posto preciso nella multiforme geografia di quella letteratura:

che è quello, a suo modo privilegiato ma insieme aspramente desolato, del centro.

Chè tutta quella grande produzione letteraria è segretamente

governata da una tenace tensione centripeta che le fa voltare le spalle

all'esterno e al mare (all'avventura, alle tante «fughe» peraltro rientrate, ai

venti rapaci della modernizzazione) per abbarbicarsi al protettivo e paralizzante

guscio d'ostrica d'una diffidente preveggenza: e il centro disabitato e

sconsacrato cui ostinatamente guarda a forza di simboli e metafore ctonie,

notturne, materne, è proprio il cuore riarso e immedicabile dell'isola evocato

dai Lanza e dai Savarese, da un Di Giovanni

(accomunato a Lanza da simpatie felibriste), da certe

pagine di Rosso e Pirandello, e più tardi dal maestro di scetticismo Leonardo

Sciascia.

Nei

cardini di questa ferrea e costrittiva antropologia letteraria s'avvita con

qualche stridore, e tuttavia agevolmente, perfino il singolare “razzismo” del siciliano Interlandi, che sul “Lunario” di Lanza poteva proporre un'equazione

fra sicilitudine e fascismo in chiave di dolente

diffidenza e di archetipi tutt'altro che solari, eugenetici, ottimistici, quali

erano quelli della mitologia di regime. Il suo è anzi l'elogio degl'isolani

«lenti e taciturni», che «in quel tremendo silenzio meditano pesanti giudizi»,

è il tentativo di radicare il generico e generoso sovversivismo strapaesano

nelle remote e scontrose coordinate di quel “centro” e addirittura nelle profondità

ctonie del suo sulfureo “sottosuolo”: «E il fascismo ha qui nell'isola, il suo luogo geografico, ma non nei

bar o nelle piazze, ma nel sottosuolo isolano, quanto non ne piove dai

proconsoli chiacchieroni che arrivano dal continente».

E non è, questo razzismo à l'envers, un prodotto dell'orgogliosa

e rancorosa ideologia del silenzio coniata da Giovanni Verga ben prima del suo

effettivo, e tutt'altro che immotivato, silenzio di scrittore? Non è iscritto,

insomma, in un codice e in una tradizione che lo legittimano? Per intenderlo,

basta rileggere (e sempre sul “Lunario”) il giovane Brancati

di Intelligenza siciliana,

assertore d'una smagata saggezza isolana, «oppiata» e sdoppiata, in cui

precipiterebbero, condensandosi come nei Malavoglia in «una zona di calma profonda», «le virtù e i

vizi della barbarie e della civiltà dernier

cri».

Verghismo “di destra”,

orgogliosamente polemico, “primitivo” perché anti-storico (e antiletterario)

o meglio post-storico, così come, s'è detto, leopardismo

“di destra”. In termini non diversi si consuma la riappropriazione fascista di

Verga: dal Verga di regime di Bottai a quello da “movimento” di Dino Garrone e

dei giovani dell’“Universale” o del “Bargello” (e

fra costoro, Berto Ricci rivendicava anche le «lezioni di grandezza virile che

può darci Leopardi», da opporre polemicamente all'«ottimismo dei declamatori»).

Ma infine quel “centro” dell'isola e quel sordo

nucleo di disincantato silenzio, quella trincea di resistenza all'omologazione

e insomma quell'odiosamato crocevia dell'anima

siciliana, sono anche il luogo canonico d'un trauma che esplode, in quel

cruciale primo Novecento, nel ben più vasto teatro europeo: che è il dramma individuale

e collettivo, teoretico e politico, etico ed etnico, della “perdita del

centro”, del crollo dei fondamenti e delle certezze del “mondo di ieri” fra le

rovine d'una irrecuperabile unità, della diaspora e della “fuga senza fine” da

quella muta e violata dimora ma anche - e più - degli smagati nóstoi nel

suo alveo vuoto e fagocitante.

I CAMPANILI DI VALGUARNERA

(Campanile a Valguarnera, foto di S. Giarrizzo)

Prove marginali e “minori”, quelle di Lanza, se

commisurate a siffatti scenari? Forse; ma fra i “minori” vi sono dei grandi che

attingono livelli di realtà e d'espressione negati ai “maggiori”. Esclusi

dalle provvidenziali risorse della totalità epica o romanzesca e dalla

trionfale esibizione di ardue sperimentazioni o di sofferte verità, essi

raggiungono magari scali remoti e plaghe inesplorate del grande “mare

dell'oggettività”, oppure vi s'inabissano verticalmente per catturare effimeri

e umbratili trasalimenti della coscienza: luoghi periferici e perciò scartati,

nell'un caso e nell'altro, dalle grandi e collaudate rotte conoscitive battute

dai maestri consacrati.

È forse il caso, allora, di

riformulare la categoria stessa di minore, affinché essa non rimandi più a

improponibili (e storicamente deperibili) gerarchie di valori, bensì a

porzioni esigue ma altrimenti inattingibili di realtà, o a divaganti ma irripetibili

mosse dello stile. Quest'area di produzione, non irradiata dalle luminose

altezze dei sistemi di pensiero e delle grandi costruzioni poetiche o narrative, ma viceversa appartata nell'operosa

penombra di preziose e impercettibili prove d'autore, va dunque restituita, a

dispetto d'un inveterato “numero chiuso” per l'accesso alle storie, alla sua

autonoma legittimità. E allora anch'essa, non diversamente da quella

privilegiata dei «maggiori», potrà a pieno diritto rivendicare i propri grandi

autori e i propri capolavori.

Un grande

“minore”, nella rigogliosa vegetazione della letteratura siciliana del

Novecento, è per l'appunto Francesco Lanza. Finché la storiografia letteraria,

incalzata dalla nevrotica coazione a definire e contrapporre che le deriva dal

suo arrogante statuto, non si piegherà a riconoscere l'umile funzione

congetturale, tipizzante, d'ogni sorta di categoria provvisoriamente

impiegata, a non ritenere ontologiche le definizioni di scuole e movimenti e

aree di gusto e di stile (e di pensiero), accadrà che personalità sfuggenti

come quella di Lanza restino neglette, abbandonate all'insufficiente rappresentatività

del loro progetto “debole”, crocifisse alla loro contraddittorietà o

insofferenza.

Accettarle

(e addirittura incardinarvi nuove e più complesse “storie”), varrebbe viceversa

a intendere non solo la precarietà di quelle categorie, solitamente isolate e

contrapposte (nel caso di Lanza - e di tanti suoi coetanei -: rondismo e strapaese,

impressionismo ed espressionismo, tradizione e sperimentazione, in un certo

senso perfino fascismo e antifascismo), ma addirittura la loro coesistenza,

fungibilità, intercambiabilità. Come si definirebbe, altrimenti, il caso Tozzi?

A partire dall'arretratezza caparbiamente polemica delle scelte culturali e

ideologiche o dalla dirompente modernità degli esiti? Dalla duplice

auto-esclusione entro i risentiti confini della provincia e della tradizione o

dall'uso eversivo di quei luoghi canonici?

E quanto

alla generazione di Lanza, tributaria di quelle stridenti e feconde ambiguità,

è ancora sotto le ambivalenti insegne d'una condizione che potremmo definire di

“avanguardia regressiva” che si dispongono quei percorsi erratici, quei ritorni

al passato (a Verga, in primo luogo) che viceversa prefigurano il futuro,

quelle inattuali scommesse (dal calligrafismo al ruralismo,

e via rubricando) che variamente mescidate e

snaturate sprigionano inedite soluzioni e attualissime sfide. Basti pensare a

un'opera come i Mimi, che è distrattamente

passata attraverso il vaglio delle storie (ingiustamente addossandosi - fra

l'altro - l'intero carico della fragile fortuna critica di Lanza) nel mucchio

della prosa d'arte o dell'epigonismo verista, ed era

ben altro, di là da quell’equivoca apparenza.

A quegli scarni Mimi s'è dedicata, appunto, con speciale

riguardo l'altrettanto scarna frequentazione critica dell'opera di Lanza: e

certo si trattava, come s'è detto, di folgoranti exempla, di lapidarie moralità rurali, di apologhi nitidamente miniati o

di più distese intercenali da ricondurre, comunque,

a una continuità volutamente inattuale con filoni novellistici o idillici ormai

largamente desueti. E tuttavia la novellistica tardo-medievale e la tradizione

eroicomica e bernesca, l'idillio teocriteo e quello

arcadico del Meli amato e studiato da Lanza (ma non sarà piuttosto l'osceno e

feroce Tempio a irrompere nei Mimi

con risentita e devastante invadenza?), sono condizioni necessarie ma non

sufficienti, a catalogare le fonti dello scrittore di Valguarnera.

Ché anzi

quella scabra e lineare sobrietà da fioretto medioevale o da giottesca bibbia

dei poveri, che certo s'impone a prima vista, è tutto fuorché una sorta di

miracolosa naïveté oppure, anche a intenderne la squisita

letterarietà, una scelta nostalgicamente “inattuale”. E al contrario postula

matrici non soltanto colte ma pure coeve e attualissime: si pensi a quel

terreno di coltura in cui potevano concrescere e variamente innestarsi (e tanto

più nell'onnivoro orizzonte d'attesa d'una remota provincia) suggestioni del

frammentismo vociano, del capitolo rondesco e delle umorose (e rumorose) oltranze strapaesane.

E non è

nemmeno il caso d'invocare, a tutela di siffatte commistioni, l'esempio

autorevole del conterraneo Vittorini, spregiudicato allievo degli aristocratici

rondisti ma anche del plebeo ed eversivo Malaparte, nonché spericolato

animatore di cordate rivali come quelle dei solariani

e dei fascisti “di sinistra” del “Bargello”; oppure, più avanti nel tempo,

l'esemplare coesistenza di iniziatica letterarietà e di corrosive tensioni

civili, insomma di scrittura e verità, sulla linea Brancati-Sciascia.

Infatti Francesco Lanza si giustifica da sé, potendo esibire credenziali di

collaudato scrittore popolare (e si pensi all'Almanacco e al “Lunario”), assieme a impeccabili attestati di

frequentazione della “Ronda”.

Proprio

su questa marginale milizia rondesca la critica s'è

vieppiù accanita per esaltarla o negarla; e l'appiattimento di Lanza su

quell'esperienza è certamente a monte della sua singolare sventura critica:

«questa confusione», per dirla con Sciascia, lo salvava infatti «dall'accusa di

regionalismo», ma non «da quell'indistinto limbo in cui oggi giacciono i rondisti,

i postrondisti, i frammentisti,

i capitolisti». E d'altronde Lanza utilizzò

certamente quella lezione di stile, come certe prose più dei Mimi certificano, ma come laica iniziazione

ad astuzie tecniche altrove motivate ed orientate.

Altrove,

dunque: ma dove? In quel composito arsenale di spinte innovative e istanze

regressive che fu il “ritorno a Verga” degli anni '20 e '30, con

quell'esplosione di antitetici revisionismi che dell'orgogliosa

testimonianza dello scrittore catanese si servirono per modellarvi stucchevoli arcadie populiste o sovversivi “astratti furori”

giovanili, strenui epigonismi tardo-veristi o

inaudite oltranze espressionistiche. È in questo lussureggiante terreno, dove

germogliano gl'innesti più inattendibili, che l'universo orrendo e irredimibile

delle Rusticane può definitivamente rinunziare a porti franchi e a residui

idillici e, così,

può consegnarsi

alla sordida e bestiale antropologia e alle violenze espressive e conoscitive

di Federigo Tozzi. È ancora su questo terreno che il genere arcadico-consolatorio

del bozzetto agreste e la tecnica impressionistica del frammento vengono radicalmente

manipolati dal Tozzi di Bestie, che li trasforma in affilatissime

schegge d'un cosmo darwiniano frantumato, in crude epifanie dirompenti di là

dalla provvisoria e fragile scorza dell'apparenza oggettiva.

E in

verità, se il Lanza dei Mimi rimanda

inevitabilmente a Tozzi per la stolida brutalità di quel mondo rurale patologico

e teratologico e per l'arcaica esemplarità alla rovescia dei suoi apologhi

primitivamente impastati di purezza e ferocia, il Lanza delle prose più

articolate e apparentemente rasserenate impone a maggior ragione il riferimento

a Bestie in forza di più cogenti e ineludibili ragioni di

tecnica. Alludiamo per l'appunto a quel processo di «epifanizzazione»

della natura che Debenedetti ha definito nelle sue memorabili pagine

proustiane e joyciane, e cioè a quella segreta e dinamica «intenzionalità»

degli oggetti che li forzerebbe ad «esplodere verso» l'esterno e l'osservatore

e a schiudere la loro intima e recondita sostanza oltre lo sfaldato involucro

della loro materiale consistenza.

Di questa

vertiginosa tecnica d'interna disgregazione della solida compagine della

scrittura (e del mondo) del naturalismo, Debenedetti rinveniva nel Tozzi di Bestie convincenti e cruciali esempi, accostati - come s'è detto

- alle Idee costruttive, alle tecniche

destrutturanti e alla decomposta zoologia del pittore espressionista Franz

Marc. Ma a prescindere dall'evidente suggestione di siffatte analogie, che

paiono consacrare il mondo sconvolto e le forme ellittiche dei Mimi al riparo di più autorevoli e

acclarate sperimentazioni, è alle prose che bisogna piuttosto rivolgersi per

rintracciare procedimenti altrettanto eversivi.

Si legga l'incipit di Paese al sole:

L'ora del sole a

picco coglie alla sprovvista il paese, lo fulmina a bruciapelo, lo fa restare a

strapiombo come sospeso a un filo dall'alto deserto del cielo incandescente. Le

strade si spalancano all'infinito, squadrate simmetricamente dalla luce

abbagliante che a dirotto vi imperversa, le case si rarefanno addossandosi

l'una all'altra come per ripararsi, ma invano, a vicenda. I coni dei campanili

si sfaldano in confuse vibrazioni, livellandosi ai tetti distesi in una sola linea all'orizzonte; il panorama s'appiattisce

sotto l'uniforme superficie della canicola.

L'abbacinata

topografia della campagna ennese come i campanili proustiani di Martinville: una deflagrante tensione centrifuga s'insinua

ad un tempo nell'opaca compattezza del paesaggio verista e nell'elegante ordito

della pagina di sapore rondesco, slabbrandone i

contorni e scucendone le trame con furente modernità. Dice bene Zago, quando legge nel leggendario «sorriso di Lanza», che

aveva colpito Vittorini e su cui ha insistito in sede critica Petrucciani,

«un'acuminata e disincantata percezione dello spaccarsi e scoscendersi delle

cose, che è il destino doloroso dei “tempi moderni”». E Tedesco, quando

scrive, trattando di queste prose ma segnalando già nei Mimi le premesse di questa rivoluzione nella topica isolana: «La

linea demotica siciliana (...) abbandona la rappresentazione sociologica

obiettiva e privilegia lo scandaglio verticale, il taglio soggettivo».

Ebbene: questo processo si

consuma, fino a bruciarsi in esiti di assoluta rarefazione, nella transizione

alle prose, e cioè nell'itinerario lungo il quale (per citare ancora Tedesco),

«abbandonato il mondo contadino, Lanza trascorre dalla crudezza infernale di

quello al tedio purgatoriale del mondo borghese di

paese». Si legga anche Febbre, quel

virtuosistico esercizio di stile che della sensibilità distorta da un'innocua

alterazione patologica fa veicolo d'inedite percezioni:

Allora, con una lenta decomposizione,

le casse accatastate intorno, le vesti pendenti dagli attaccapanni, le melecotogne, i materassi e la coltre con le curiose

efflorescenze e i geroglifici bianchi di cotone tessuto, s'arrotolavano e montavano

verso di me, cercando di coprirmi, con la metodica e immane ascensione delle

nubi agglobate ai piedi di Gesù nel cielo. Alla

interna incandescenza della mia febbre, tutte le cose perdevano il loro

contorno massiccio, si sfacevano negli elementi originari, in una incorporea e

fatua deliquescenza, fuori dalla comune irrealtà delle forme. Anche le pareti,

la luce, le impressioni del giorno e della notte, i ricordi stanchi e

abbattuti come uccelli su una neve di bambagia, diventavano quell'amalgama

evanescente e nebuloso che minacciava continuamente di sommergermi e sul quale

galleggiavo sospeso appena a un filo, con un senso di soffocazione e di

soprassalto, e con un viscido crampo allo stomaco. Ancora un poco e sarei

sprofondato in un gorgo nero e impenetrabile, mi sarei librato al di là di

quelle nubi che montavano continuamente, senza pertanto progredire mai. Dal soffitto

che s'apriva accartocciandosi e arrotolandosi come tutto ciò che mi circondava,

la luna enorme e rossastra, posata sopra un albero come un cembalo, mi leccava

con ironica dolcezza la faccia che s'imperlava alla misteriosa umidità della

notte.

La

«lenta decomposizione» degli oggetti più familiari

in perturbanti impasti cromatici e morfologici provoca a sua volta stranianti

intermittenze del cuore:

Anche ora, quando

nel buio arido della notte la febbre m'investe come il fiato d'una fornace spossando

le segrete sorgenti dei sensi, quella stessa decomposizione mi riporta con una

impercettibile caduta al fondo della mia infanzia. Fuso come in un crogiuolo,

nella massa cinerea e impalpabile delle cose che si sfaldano e s'arrotolano ai

miei piedi montando su di me senza coprirmi, il mondo è quello vago e fluido

d'allora, nello stanzino ingombro di casse, di scialli, di melecotogne

e di quadri sacri.

Quella frantumazione divisionistica del mondo

esterno e della sua «realtà vacillante» qui si fa tramite d'uno smemorante

percorso centripeto e d'una gratificante regressione edipica, convergenti

verso un'interiorità nutriente e calorosa, capace di schiudersi in torpide e

nebulose epifanie ma anche di scivolare in quella condizione estrema e difficilmente

reversibile in cui «basta appena uno strappo» per piombare sofficemente e

irrimediabilmente nel vuoto. E la presenza tutelare del fantasma materno

(«avvolgeva lentamente il mio corpo, mi bruciava il sangue col lento incendio

del suo fiato, si fermava sulle mie pupille come un'enorme farfalla bianca»),

se ancora una volta fa pensare a Proust e a certi leggendari dormiveglia

protratti ad arte nelle estenuanti serate di Combray,

o alle volatili fantasticherie di Bruno Schulz che con proustiana morbidezza

riscriveva gli incubi di Kafka, assai più direttamente rimanda a un irrisolto

nodo esistenziale, a un'ombra che di volta in volta allungherà, sugli ultimi

anni di vita del giovane scrittore, protettivi chiaroscuri e luttuose tenebre

fermentanti di rimorso.

Altri esempi si potrebbero produrre, di tali

vertigini espressive, ma la Sicilia panica e dionisiaca

delle prose di Lanza merita d'essere percorsa anche sulla traccia d'altre

piste, e perfino di orme impresse da presenze numinose e di ombre proiettate da

remoti archetipi. È il caso della mitica atmosfera da incubo meridiano che

avvolge e sconvolge quegli assolati e desolati paesaggi, e soprattutto pervade

il singolare divertissement

arcadico dal titolo Proserpina nella masseria, dove la Sicilia bruegeliana dei Mimi

fa da sfondo al ratto d'una ritrosa kore rusticana e presta alla ciclica vicenda della natura, figurata in quel

mito, colori e suoni da fiera fiamminga e da carnevalesco “mondo alla

rovescia”.

E ancora, come creatura

intermedia fra l'ottuso villano dei Mimi e l'involontario “briccone divino”

del mito, andrebbe doverosamente citato il protagonista contadino della

novella Re

Porco: dalla magica esumazione d'una enigmatica effige zoomorfa all'accecante cedimento alle grazie tentacolari d'una

Erinni paesana, è tutto un incalzarsi di grossolane astuzie e picaresche grullerie fino a quel finale («ma io vi dico che era

Re Porco che se la tirò per i capelli») che ribadisce ironicamente quella

chiave mitica come patetico alibi per una balorda storia d'ordinaria follia.

Come in un'improbabile oasi

da mille e una notte (e Lanza scrisse pure deliziosi Mimi arabi), la

narrazione è anche un rito che esorcizza la morte popolando di parole il

deserto: e lo scrittore siciliano si dedicò, infatti, con disperata diligenza

a riempire di elaboratissime intelaiature verbali il

vuoto della giornata agreste e di quella paesana. Di quest'ultima ci consegna,

nelle sue prose, divertenti ma tutt'altro che divertiti reportages in cui pare animare uno spettrale museo d'ombre imponendogli la

fittizia vita d'una scrittura agile e freschissima. In questo senso L'ora del circolo è la più notevole di

tali tranches de vie; e la progressiva animazione delle polverose sale della memoria mediante

le rituali sfilate di habitués, rigidamente scandite dalle vistose

stimmate delle classi, del censo e delle generazioni, così come certi mirabili

ritratti di fatui «adoni feudali», che «squartano sull'altare del ricordo e del

desiderio le veneri inveterate e immaginarie dei loro peripli», anticipano e

prefigurano la metaforica Catania brancatiana,

castello d'Atlante e crocevia di mute e vane ricerche di fantomatici Graal,

incarnati nella larvale inconsistenza d'una inattendibile utopia o d'una

impraticabile fantasticheria erotica.

Per

verificare il sottile erotismo pre-brancatiano di

Lanza si vedano, infine, certi morbidi ritratti di «fanciulle che maturano

lentamente in casa come i fichi secchi e l'uva passa al sole», certe estenuate

evocazioni di «volti consumati dall'insonnia» e «pieni di una dispersa

dolcezza» e di occhi che «tra le lunghe ciglia hanno umili e promettenti

fulgori da focolare domestico»; e non si potrà fare a meno di avvertire, in

quegli interni fermentanti d'ombra e di sogni, quell'inconfondibile «odore di

velo, di pelle bruscamente riscaldata dal sangue, di forcine di tartaruga e

d'indumenti conservati a lungo insieme a vecchi fiori» che da lì a poco

emanerà Barbara Puglisi nel Bell'Antonio

di Brancati.

Oltre il velo di umano pudore

e di consumata letterarietà steso da queste prose disseminate su riviste e

quotidiani (e raccolte postume in volume assai più tardi), è semmai il teatro

di Lanza a convogliare, e piuttosto agl'inizi dell'itinerario creativo dello

scrittore, accenti di più franco erotismo: è così nella farsa Il vendicatore, che a Musco parve

addirittura troppo sboccata e che invece gioca prevalentemente su contrappunti

linguistici e ammiccamenti metaletterari; è così

nell'acceso Corpus Domini che fu

rappresentato nel '27 al Teatro degli Indipendenti da Bragaglia, e che nella

ricerca programmatica dell'eccesso mediante

la sovrapposizione al rito d'un profanissimo

amplesso, finisce tutt'al più col proporsi come un'esangue variante del Rosario di De Roberto o peggio di Malìa di Capuana (ma

si veda pure la Sagra di Pirandello

o, due anni dopo la pièce di Lanza,

la sconsacrata Messa della Misericordia di

Pietro Mignosi).

Ed è

così, infine, nella «favola ariostesca» Fiordispina, del '22: una

fantasticheria velatamente omosessuale, sottilmente morbosa, intrisa di pirandellismo («Quale pazzia può superare questa, che tu

sei donna come me, che il tuo sesso è una fedele copia del mio, mentre il mio

desiderio per te dovrebbe trovarti diverso?»). Ma è un pirandellismo decantato in arcadia, sublimato e stilizzato:

così come l'ossessione della verginità che pulsa dentro il falsetto fittiziamente pacificato dell'aulico fraseggio (e che

Lanza doveva avvertire come una spina ben altrimenti lacerante).

Ma di queste ed altre pene, e

di queste ed altre pagine, s'è detto abbastanza, troppo - anzi - per non temere

di offendere il sorridente e doloroso riserbo di Francesco Lanza. Resta fuori

la questione-romanzo: ma quel mutilo Vita e miracoli di Giustino Lambusta,

che non si saprebbe se affidare a un filologo o a un détective,

con quei due capitoli superstiti e scompagnati, sottratti al

laboratorio di Lanza, con la sua struttura impietosamente squadernata,

divaricata, è per l'appunto poco più che un residuato d'officina. Ma è anche, a

leggerlo con uno sforzo d'immaginazione, il solco d'un possibile crocevia: tra

la scrittura del primo capitolo, felicemente attestata sulla trincea d'un postverismo

vivace e curioso, polemico e analitico, dove l’indiretto libero di Verga e De

Roberto può illuminarsi dell’“umorismo” di Mattia Pascal, e quella del terzo,

che viceversa con esibito disagio e sofferta precarietà s'avvia lungo il

tracciato volutamente anonimo e sgradevole, “inetto” e scritto “male” che va

da Uno,

nessuno e centomila ai romanzi di Angelo Fiore, che è poi quello del

più pieno e disincantato Novecento.

All’incrocio di molte strade

e non tutte secondarie, l'opera di Lanza può fare a meno, tuttavia, di

siffatti esercizi d'immaginazione critica per contribuire, in forza

d'inquietanti epifanie o di suadenti intermittenze del cuore, a illuminare gli

accidentati percorsi e la sconvolta segnaletica della nostra memoria

collettiva.

(Antonio

Di Grado, "Il mondo offeso di Francesco Lanza" in Finis Siciliae. Scritture

nell'isola tra resistenza e resa, Acireale-Roma,

Bonanno Editore, 2005, pp. 71-100)